2010年8月8日是我的博士导师谢家麟先生90大寿的日子。为了表达学生们对老师的感激之情,大家决定在这一天给老师庆祝一下。作为筹办人之一,和大家商量后决定对祝寿庆祝活动的主题定为“谢先生科学精神的传承”。祝寿活动的感性“谢意”与理性“传承”,两种思绪混合产生的动力推动着我不由自主地想提笔写些文字,将多年来个人的人生成长经历与导师谢先生的师承关系由点、到线、再到面地梳理和总结一下。

1978年夏的一天,父亲兴奋地从传达室取回了我的清华大学录取通知书。从这天起,我就像跳上了一条快速向前运行的传送带,身不由己地远离了高考前的时代。还记得当年选择报考专业时的情形,在清华大学的专业中,有加速器物理与技术专业。与父母商量后认为工程物理系这个专业与李政道先生从事的物理研究领域有些关系,至于什么关系,当时并不太清楚。

入学不久,加速器教研组便组织新生到中国科学院高能物理研究所参观,科研人员办公桌上成堆的厚厚的外文期刊杂志,对我影响很大,外文在科研中的重要性和必要性也是在那次参观中建立的。参观完研究所同学们来到了高能所主楼二层的阶梯教室,一位年近花甲、精神矍铄的老教授在讲台上给学生们介绍高能所的研究领域和科研情况,他讲的具体细节现在记不起来了,但他提到的在昌平建造的“87工程”项目(50GeV质子同步加速器计划)和他是我国著名加速器物理与技术专家及“87工程”项目总设计师这两件事给我留下了深刻的印象。在我人生中与高能所和谢先生的缘分就是那时建立的。对我来说,高能所与谢先生分不开,我与高能所和谢先生也分不开。

作为清华恢复高考后第一届加速器专业的学生,同学们的学习热情和对知识的渴望就像炽热的沙漠渴望吸收水份一样。通过晨读、上课、食堂、体育场、晚自习这些简单的周期重复,同学们的基础和专业知识在不断增长。晚饭后校音乐室播放的古典交响乐就像维生素补充着同学们的精神营养,而晚上的各种学术讲座,使同学们的视野变得更加开阔更加深远。

五年时间一晃就过去了,到了拿上猎枪试着自己猎取食物的毕业论文阶段。林老师和童老师把我和另外一位同学推荐到中科院高能物理研究所,我与高能所的缘分就从这时候开始了。高能所的指导老师因为在湖北还有谢先生提出的新型边耦合直线加速器的加工任务,给我和另外一个同学介绍了一下微波测量仪器,留下一张任务书和一大堆英文期刊就匆匆出差了。那个情形简直就像海军陆战队学员被教官扔在大海中的一个荒岛上,在黑暗中摸索前进了三个月,我慢慢感觉到了独立从事科学研究的乐趣。三个月后,毕业论文顺利完成了,那些吻合得相当好的理论和实验数据曲线是我们独立打到的第一只猎物,也是我在高能所完成的第一个科研项目,多年后这个大学期间的研究成果发表在美国的学术杂志上。

1983年毕业后,我顺利考上了清华本专业的硕士研究生,校徽底色也从白变粉了,有点儿晋升军衔的感觉。研究生阶段比上大学时有了更多自己的时间。哲学成了我的主要业余爱好。从黑格尔的大、小逻辑到列宁的哲学笔记,从黑格尔讨论的“有”、“无”这样基本的哲学问题到波普讨论的科学哲学问题,无一不强烈地吸引着我,我也从中受益匪浅。

我的硕士论文是关于产生亚微米Ga离子束的四电极静电透镜系统。三年的学习和研究进展顺利。由于理论设计合理,实验条件具备,有国家自然科学基金的有力支持,在导师的指导下,我们经过艰苦努力终于得到了亚微米Ga离子束。我的硕士学位学习与研究尽管在清华,但自1983年在高能所开始建造的北京正负电子对撞机工程始终是我关注的重点。作为为“87工程”被招入清华工程物理系加速器物理与技术专业的学生,心里总有着要为国家大科学工程做贡献的追求与理想。从上大学到研究生毕业,在清华已经呆了八年了,此时我有一种强烈的感觉,那就是飞出清华园的时候到了。尽管离开清华就意味着失去校徽底色从粉变红(博士研究生的校徽颜色)的机会,意味着远离我心爱的清华图书馆、游泳池、露天滑冰场和大礼堂,但这不足以改变我的决定。

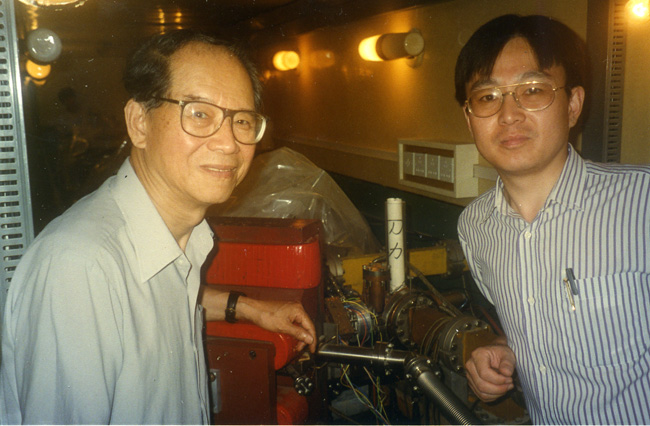

1986年6月我决定报考中科院高能所北京正负电子对撞机第一任首席设计师和工程总经理的谢家麟先生的博士生。 谢先生给我定的博士论文工作是用于北京自由电子激光装置的微波电子枪的理论与实验研究。在1986年基于直线加速器的自由电子激光装置世界上只有美国的实验搞成功了。里根时代的“星球大战”计划中的天基武器之一就是当时只有美国掌握的基于直线加速器的自由电子激光器。我的研究工作的起点就是从谢先生到美国斯坦福大学直线加速器中心访问带回来的一张草图开始的。记得那时时常到谢先生的家里讨论问题,从微波技术到阴极材料,从粒子动力学到实验技术。谢先生从美国Los Alamos和美国其它国家实验室的科学家来讲解自由电子激光原理和加速器物理,由于尾场引起的束流发射度增长的物理概念和尾场计算就是那时建立的。在这段时间里,无论是通过谢先生的介绍还是与国外科学家的面对面讨论都感到国际视野、国际交流与国际合作的重要性和必要性。谢先生时常对井底之蛙式的狭窄视野的批判对我的思想方法和工作方法都起到了重要的指导性作用,直到今天还时常反思自己是否会有视野狭隘的情况发生。

几个月过后,工作有了很大进展,这与谢先生制定的正确技术路线有很大关系。在实验方面,谢先生强调的把东西做出来是最重要的观点对我产生了很大的影响。我的研究工作除了理论设计,就是画图纸,跑材料,找工厂,出差,联系合作伙伴,安装,实验,失败,再实验,再失败,再实验……

由于工作进展迅速,加上谢先生的信誉,高能所的北京自由电子激光项目终于被国家定为863项目。对我来说立项之后的日子比以前好过多了。过去由于经费不足东拼西凑的元件现在可以根据要求设计加工了。两年多过去了,实验装置有了模样。

一天,谢先生领着一对法国夫妇来室里参观。被告知那位先生是法国国家科研中心直线加速器研究所的所长Prof. M. Davier后,我给他们介绍了整个装置和实验结果。临别前,所长对我说:你毕业后可以到法国来。几个月后该所的加速器物理室的室主任Dr. J. Le Duff也来参观了。听完我的解说,他认定我在美国呆过。我的英文水平显然给他留下了深刻印象。之后很快我就收到了法方的邀请信。这时离我的博士论文答辩还有三四个月。那时候,我的身体不好,由于长期从事辐射试验受射线的影响,我的白血球降到了两千多,人感到异常疲劳。但这又是一个很好的机遇,跟夫人商量后还是决定去。

1989年4月,我作为访问学者来到了巴黎法国国家科研中心直线加速器研究所。由于谢先生于1989年10月赴美国布鲁海文国家实验室工作两年,高能所同意将我的博士学习阶段转到巴黎第十一大学加速器物理与技术专业。我于1992年获得博士学位,1996年获得大博士学位,题目就是未来高能正负电子直线对撞机相关加速器物理研究,并于1993年1月1日成为法国国家科研中心的终身研究员。Dr. J.Le Duff是我的法国导师,Prof. M. Davier是我的博士与大博士答辩委员会的主席。

由于刚到一个新地方,一切都需要适应,几个月后,当感到进展不大的时候,心里有些急躁。一天,在咖啡厅跟室主任Dr. Le Duff表露了这种心情。他满不在乎地说,我们是在做科学。仔细琢磨一下这句话,我悟出了一些道理:只有在安静的环境和平静的心态下精神才会集中,集中的精神才会有穿透力。从那以后,我能用一种平静的心态学习、研究、思考。到法国后我的研究工作更多地集中在加速器物理理论上,无论是直线加速器还是环形加速器理论。加速器物理当中的那些具体而特殊的物理问题是普遍适用的物理学在加速器中的具体反映。每当解决了一个加速器物理当中的具体而特殊的问题,我对物理学本身都有了一个更深的认识。在法国期间时常被请到所长Prof. M. Davier和室主任Dr. J. Le Duff家里做客,每每谈到我的中国导师谢家麟时他们总是给予最高的评价:一个令人尊敬的学者和前辈、一个具有国际视野和国际合作精神的开创性科学家、一位绅士、一个好朋友。那时,Dr. J.Le Duff是台湾光源的顾问,袁家騮、吴健雄是他的好朋友,也到家里做过客,他总是说这些东方科学家身上的平和与睿智是他非常欣赏的。他们的这些评价在给我留下了很深的印象同时,也使我从另一个角度更加了解了我的中国导师。

1996年夏,经北京大学陈佳洱校长的推荐,我收到了李政道教授的邀请信,到位于北京中关村的中国高等科学与技术中心,做为期三天的关于未来高能正负电子直线对撞机的讲座报告。回想当年选择专业时李先生的名字所起的作用,收到李先生的邀请我当然感到非常高兴,同时这又是我第一次为国服务的机会。报告会的第一天,当我看到谢先生和陈校长骑着他们的旧自行车赶到会场时,我有一种说不出的感动。谢先生对国际高能物理前沿的发展状况十分关注,每当谈到国际直线对撞机他总是对中国在未来国际直线对撞机的建造及实验中的参与程度非常关心,认为中国应该积极参与前沿科学国际合作研究,只有这样中国才有可能在激烈的国际竞争中争得主动,并通过国际合作提升自己。

2003年初的一天,我收到了全国政协关于列席于3月3日至14日在北京召开的全国政协第十届一次会议的邀请。在人民大会堂的开幕式上,当国歌奏响的时候,我深深地感到对祖国的责任。

谢先生是解放初历尽曲折从美国学成回到祖国的老一辈归侨科学家,为我国的电子直线加速器技术和北京正负电子对撞机工程做了奠基性的工作。他曾对我说,呆在国外是“锦上添花”,回国服务是“雪中送炭”。多年来,谢先生回国服务,报效祖国的人生经历一直是我的学习榜样,同时,也符合我的人生价值观。正是拥有这种对国家的责任意识,2004年底,我放弃了法国国家科研中心的终身研究员职位,回到中科院高能所任研究员并得到2005年度国家杰出青年科学基金资助,投身到大科学项目:北京正负电子对撞机-II(BEPC-II)及国际直线对撞机(ILC)的国际合作中去。临行前,中国驻法国大使馆教育处和全法中国科技工作者协会为我举行了欢送会。中国驻法教育处的白章德参赞和科技处的王绍琪公参对我的顺利回国都给予了很大的支持和帮助,这些都使我终生难忘。说起当时的选择,我觉得能够归国报国是一件很幸运和幸福的事情,出国是必要的,回国是必然的,回来为国家做事,心理上很踏实,有一种归属感和幸福感。

2004年8月国际未来高能粒子加速器委员会决定下一代高能粒子对撞机为超导型直线对撞机,命名为国际直线对撞机(International Linear Collider, ILC)。回国后我立即组织研究所内及国内各方面的力量建立国际合作团队,开展ILC国际合作。应该说ILC国际合作,机遇非常难得,如不及时抓住,我们与世界先进水平的差距还将拉大。国际上对直线对撞机的研究已经开展了20多年,而我国过去基本在这个研究领域之外,同时,ILC采用的先进的超导加速技术也是我国急需发展的高技术。我本人在法国自1992年以来就从事未来直线对撞机的研究与国际合作,我的回国与我带领团队所开展的研究工作是一个绝佳的匹配。虽然在实际工作中会遇到很多困难和问题,但看到研究团队在进步,博士生、博士后相继顺利毕业,研究工作不断进展,中国在ILC国际合作中的地位不断增加,我心里感到非常踏实和幸福。作为ILC亚洲指导委员会主席,ILC国际合作申请国家973计划项目推荐首席科学家,我知道自己的责任和使命:使中国在世界的科技前沿占有一席之地。

记得2005年3月的某个星期一上午,我接到谢先生的一个电话要我去他的办公室。到了办公室,他给我看了2004年底的Nature杂志上的关于激光等离子体加速实验的三篇文章。这三篇文章所展示的实验结果显示了这一领域的里程碑式的进步和重要机遇。根据谢先生的建议CCAST于2005年11月举办了第一届激光等离子体加速研讨会。在研讨会上来自国内外的专家学者聚集一堂,对这一加速器前沿技术在中国的未来发展进行了深入的讨论。谢先生作为与会的最年长者,其对科学前沿的高度敏感度给大家留下了深刻的印象。作为会议主席,我深深地感到国内加速器界应积极开展这一前沿技术的研究,特别是应从培养青年一代抓起。在之后的5年里,我的博士生当中有两位从事激光等离子体加速物理与技术研究,开展了与美国伯克利国家实验室、九院和中科院物理所的合作研究,成为了高能所第一批在激光等离子体加速前沿技术方面的博士毕业生。现在回想起来,感到谢先生对前沿关键技术的大力推动实在是太重要了。

我与改革开放后国家的发展相交结的学习、出国、归国和报国历程,使我更加坚定了我的人生价值观,做一个对国家有用的人。我和导师谢家麟先生有着一致的目标,那就是立足于自己的学科,爱国报国,为国家的崛起努力做事,起到“雪中送炭”的作用。这个目标一代一代地传承着,好比一根链条,一环扣着一环。

(高杰,2010年8月4日)